以诗酒为媒 展古城新姿——房县书写文旅融合新答卷

以诗酒为媒 展古城新姿——房县书写文旅融合新答卷

十堰广电讯(通讯员 陆红霞)当《诗经》的千年韵律与现代旅游的活力碰撞,当秦巴山脉的生态秘境与黄酒的醇厚香气交织融合,房县这座藏于鄂西北群山之中的小城,正以“诗经故里、黄酒之乡、野人秘境”的独特魅力,在文旅融合的赛道上加速奔跑。从政策引领下的科学布局,到文化赋能中的业态创新,从 “引客入房” 的精准营销到服务升级的体验革命,房县正将“千里房县 诗酒远方” 的蓝图变为现实,为湖北建设世界级文化旅游目的地贡献 “房县力量”。

政策为纲:擘画 “一区两带” 文旅发展新格局

“政策的生命力在于落实,文旅的爆发力源于布局。” 房县文旅局负责人的这句话,道出了近年来房县文旅产业跨越式发展的核心密码。面对“生态保护”与“产业升级”的双重命题,房县以政策为纲、以规划为笔,在5110 平方公里的土地上勾勒出全域文旅的壮阔图景。

2025年上半年,一组亮眼的数据印证着房县文旅的强劲势头:全县接待游客 1040万人次,实现旅游综合收入88.38亿元,同比分别增长11.83%和11.97%;规上文化企业营收 7.19亿元,同比增长 38.11%。

这份成绩单的背后,是 “政策组合拳” 的精准发力——《2025 房县旅游奖励政策》《房县打造文旅消费先行区实施方案》等文件相继出台,从资金扶持、业态创新到消费激励,构建起全链条政策支撑体系。

科学的空间布局是文旅发展的骨架。房县立足“两山驿站 诗酒美城”定位,加快构建“一区两带”空间格局:以县城为核心的诗经文化旅游度假区,串联起西关印象、诗经乐园等核心景点;武房神文旅康养发展带衔接武当山与神农架,借势“神武峡”国际旅游精品线路引流;竹房保乡村旅游示范带则串联起土城黄酒村、窑淮陈家铺村等乡村业态,形成 “景城一体、城乡联动” 的全域旅游网络。

“以前游客来房县,大多直奔野人洞,现在能逛的地方太多了!” 在西关印象经营民宿的刘女士深有感触。随着青峰大裂谷景区建成营业、房县窑淮窑旅游区获评3A级景区,加上正在推进的龙王峡“旅游+民宿”、柳树垭冰雪产业园等项目,房县的文旅版图不断扩容。截至目前,全县已有1747个旅游资源点、4家4A 级景区,而诗经文化旅游度假区成功获评省级度假区,更标志着其文旅品质迈入新阶段。

国有平台的带动作用同样不可或缺。房县风雅旅发集团通过整合资源、优化业态,成为文旅发展的“主力军”——旗下运营的产业达 6 处,19 处资产注入加速推进,总资产近 5 亿元。“我们不仅要做资源的整合者,更要做业态的创新者。” 集团负责人表示,从研学产品开发到景区运营管理,国有资本正为文旅产业注入稳定动能。

文化为魂:让千年遗产绽放时代光彩

“关关雎鸠,在河之洲”,当悠扬的吟诵声从西关印象的古戏楼传出,来自西安的游客王女士驻足良久:“没想到在房县能听到原汁原味的《诗经》吟唱,仿佛穿越回了两千多年前。” 这种沉浸式体验,正是房县深挖文化内涵的生动写照。

作为《诗经》的重要发源地之一,房县将“诗经文化”作为最亮的 IP。在诗经文化旅游度假区,游客可以在尹吉甫文化展陈馆追溯《诗经》源头,在 AR 互动装置中“穿越”到西周采集民歌的现场,还能参与“诗词大会”“诗经快闪”等活动。

“我们要让《诗经》从书本里走出来,变成可看、可听、可体验的文旅产品。”文旅局工作人员介绍,仅2025年上半年,诗经乐园就接待游客超 20 万人次。

黄酒文化是房县的另一张王牌。在土城黄酒村,古法酿造工坊里蒸汽氤氲,游客们围在老师傅身边学习踩曲、发酵技艺;庐陵王酒庄的地下酒窖中,数万坛黄酒静静陈酿,讲解员细说 “唐中宗贬居房县” 的典故;而花田酒溪·神农谷地国际生态康养中心,更将黄酒与康养结合,推出黄酒温泉、黄酒药膳等特色项目。“《房县黄酒制作技艺》正在申报国家级非遗,我们要让这杯千年佳酿香飘更远。” 非遗传承人陈师傅自豪地说。

文物保护让历史 “活”了起来。第四次全国不可移动文物普查中,房县新发现文物40处,累计复查414 处,田野完成率 100%。明代城墙修缮、六区苏维埃政府旧址保护等工程相继竣工,宝堂寺安防项目稳步推进,这些沉睡的遗产正成为“看得见的历史”。

在房县博物馆,8.4 万余名观众通过文物展陈与数字技术,感受着房陵古国的沧桑变迁;而罗国士美术馆举办的 “乙巳蛇年生肖文物大联展”,更让传统文化与当代艺术碰撞出火花。

红色文化与民俗风情同样精彩纷呈。“四季村晚”“戏曲进乡村” 等活动累计举办79 场次,惠及群众3.9万人次;《房县黄酒歌》等文艺精品的创作,让乡土文化有了新表达。在野人谷镇,挂榜岩中心学校正在进行提档升级,即将变身研学基地,学生们可以在这里聆听红军故事,体验“薪火房县”红色线路。

从“静态展览”到“动态体验”,从“文物保护”到“文化传承”,房县让每一处遗产都成为文旅融合的支点,实现了“以文塑旅、以旅彰文”的良性循环。

融合为径:跨界创新激活全域动能

从“文旅+工业”到 “生态+康养”,从“体育+旅游” 到“非遗+研学”,跨界融合正让房县的文旅业态愈发多元。

“白天在青峰大裂谷探险,中午喝黄酒、吃药膳,下午去农耕基地体验非遗,晚上看‘诗酒美城’灯光秀,这样的行程太丰富了!” 来自武汉的研学团队老师李娟点赞道。2025 年上半年,房县接待研学团队逾30批次,而凯风文教科技发展有限公司对挂榜岩中心学校的改造,将进一步提升研学承载能力。这种“研学+教育”的模式,让游客在玩乐中感受文化魅力。

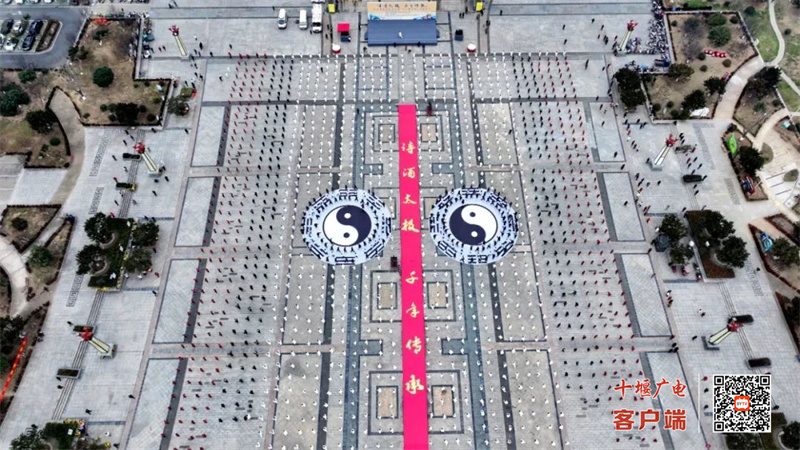

“文旅+体育” 同样擦出火花。“万人舞太极” 活动汇聚千名爱好者,武当武术进校园让传统文化焕发新生,“和美乡村” 篮球赛吸引村民与游客共同参与……体育赛事正成为引流 “利器”。“我们不仅要办比赛,更要让游客留下来。” 体育部门负责人介绍,通过 “跟着赛事去旅游”,房县将体育激情转化为旅游消费。

乡村是文旅融合的广阔天地。在城关镇八里村,“公司+合作社+ 农户” 模式让闲置农房变民宿,村民年均增收 3.6 万元;窑淮镇陈家铺村的茶旅融合项目,让茶园成为景区,茶叶变成文创产品;这些案例印证着“文旅赋能乡村振兴”的生动实践——全县已有 326 支民间文艺团队,越来越多的村民从文旅发展中受益。

数字技术的赋能让体验升级。房县图书馆新增数字资源总量突破 20TB,访问量超 4 万次;博物馆通过抖音、微信发布短视频 64 条,让文物“云端”亮相;“房县文旅局长西安街头快闪”视频点击量超 30 亿次,更让这座小城成为“网红”。从智慧导览到云端营销,数字技术正为文旅发展插上翅膀。

“以前觉得房县太远,现在交通方便,玩的地方又多,三天都不够!”这是许多游客的共同感受。随着旅游集散中心投用、“房县旅游直通车” 覆盖 12 个景区,加上“行政+司法” 的旅游纠纷调解模式(涉旅纠纷平均处理时长仅2小时),房县正以优质服务留住游客。

创新为翼:从“流量”到“留量”的跨越

“在武当山看到房县的宣传海报,立刻就决定过来了!” 来自湖南的游客张先生的行程,正是房县“引客入房”的缩影。为打破地域局限,房县在武当山、西安设立旅游办事处,主动对接核心客源地,上半年“走出去” 举办推介活动 5 次,“引进来”陕西旅行社踩线等活动逾10次,累计接待百人以上团队50余个。

精准的线路营销是引流关键。房县整合资源推出四大精品线路:“诗经溯源”线串联尹吉甫故里、诗经乐园;“野人探秘”线涵盖野人洞、青峰大裂谷;“森林康养”线主打花田酒溪、云盘岭;“薪火房县”线聚焦红色遗址。这些线路与“武当山——房县康养休闲两日游”等跨区域线路联动,形成“一程多站”的旅游闭环。

节庆活动是聚人气的 “强磁场”。春节期间的 “西关民俗年” 系列活动,相关视频转发量超 50 万次;“三月三”民间民俗展演吸引数万游客参与;第四届赏樱花暨非遗文化旅游活动,让春日房县成为花海;而诗经文化旅游节更成为年度盛事。“每个季节都有亮点,游客随时来都有得玩。”文旅局负责人说。

“线上 + 线下” 的营销矩阵成效显著。房县在抖音、微博等平台发布视频 200 余条、推文 1500 篇,浏览量超 2 亿次;线下则通过 “乙巳蛇年生肖文物大联展”、湖北省美术院采风等活动,提升文化影响力。这种 “差异化 IP + 新媒体矩阵” 的模式,成功实现了从“流量”到“消费增量” 的转化。

“下一步,我们要让‘千里房县 诗酒远方’的品牌更响亮。” 房县文旅局负责人表示,将继续推进国家文化和旅游产业发展示范区申报,打造更多沉浸式旅游新场景。从工业记忆到田园风光,从《诗经》古韵到现代活力,房县正以文旅融合为笔,在秦巴山间书写着属于自己的“诗和远方”。

东风渐起,未来可期。这座千年古城的文旅新篇,正等待更多人前来品读。

编辑:郭梅