新华视点|汗水浇灌收获 劳动托举梦想——解码“劳有所得”的民生实践

新华视点|汗水浇灌收获 劳动托举梦想——解码“劳有所得”的民生实践

近年来,我国通过持续优化劳动环境、强化技能培训、健全保障体系,让劳动者的每一滴汗水都不白流,每一份努力都有回报,在实干兴邦的进程中,书写“以人民为中心”的民生答卷。

丰收时节,走进江西省修水县漫江乡的一处桑园里,“95后”浙江小伙张帮飞正驾驶新式桑叶采收机采收新鲜的桑叶。因为看到修水蚕桑产业的良好基础和市场前景,张帮飞带着一群平均年龄26岁的“新农人”扎根乡土,用现代化思维改造传统蚕桑养殖。

在张帮飞看来,农村的广阔天地大有可为。据他初略估算,公司预计今年能够实现盈利近百万元,为当地提供300多个就业岗位。面对未来,张帮飞谋划将产业链延伸至非洲,目前正在坦桑尼亚打造1万亩产业基地,计划利用当地劳动力和气候优势,实现全年稳定供茧。

从养蚕“小白”到行业“技术大拿”,张帮飞用努力证明,只要能够沉下心、俯下身干事创业,传统农业也能通过技术创新和全球化布局焕发新生。如今,越来越多的“新农人”把自己的答案写在广袤乡野间,为农业农村现代化发展带来崭新变化。

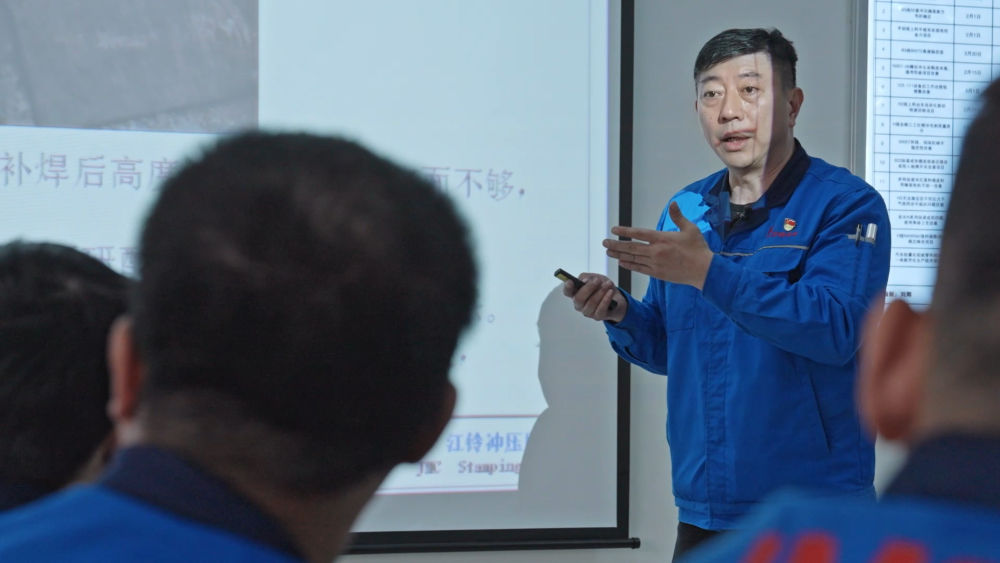

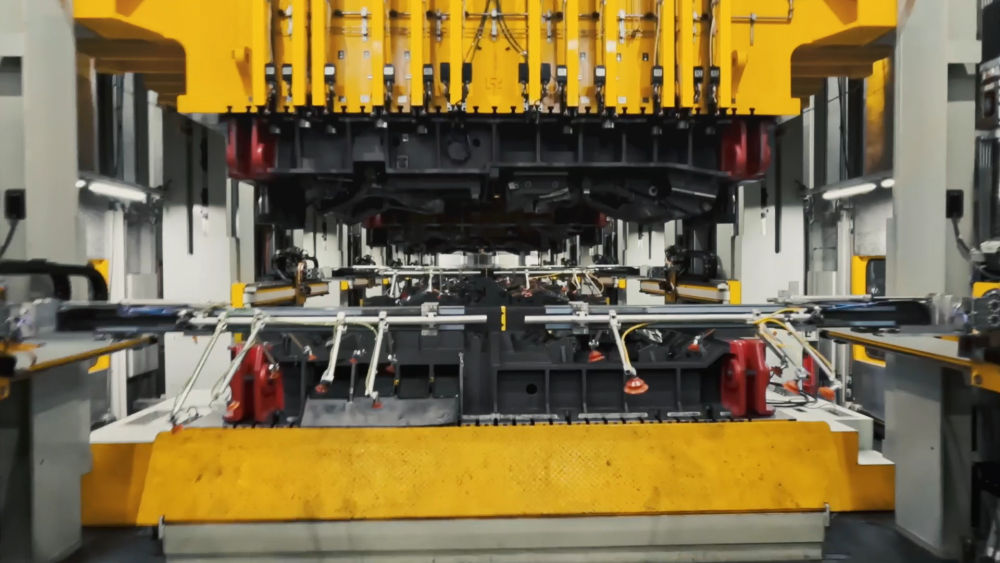

38年从事钳工制造专业,时刻奋战在生产第一线,江铃汽车股份有限公司模具钳工首席技师刘辉凭借精湛技艺,带头攻坚克难,帮助企业解决技术难题,为企业数字化转型高质量发展培育高技能人才。

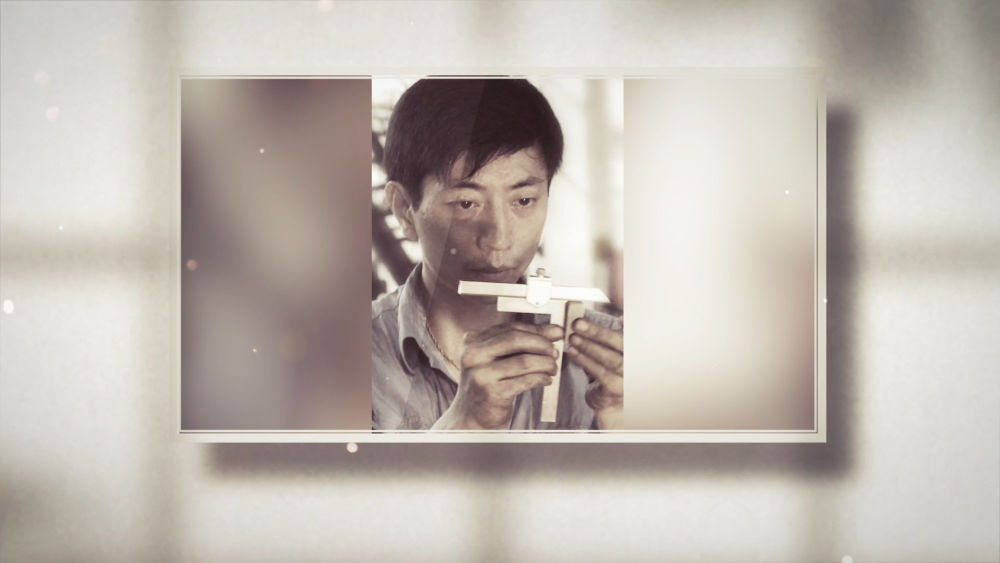

30多年前,刘辉以第一名的成绩从职校毕业,进入工厂成为一名钳工,怀着对精湛钳工技艺的不懈追求,他勤学苦练,从众多年轻钳工中迅速脱颖而出。多年来的工作实践,练就了刘辉一手测量技巧本领。他凭借手指触摸就能感觉到0.01毫米的细微尺寸变化,被大家誉为“一测准”。

刘辉积极参加公司各项技术革新项目,由他独创的“刘辉模具调试法”成功将新车型模具调试周期缩短30%,极大提升了生产效率;他主导攻关的“超高强度钢板模具成型技术”,突破了国外技术壁垒,每年为企业节约成本超千万元。

邵敏夫是中国铁路南昌局集团有限公司南昌车站运转一车间的一名调车长,虽然是一名“90后”青年,但他已经在调车岗位工作了12年。调车作业期间,邵敏夫和班组成员要将不同列车的车厢分解、连挂、重新编组,所以他们常常被人们称为“列车编程师”。

在调车作业中,连结员车距汇报准确,可以控制车厢连挂时的速度,提高作业效率。但仅凭经验汇报,误差很难控制。针对此问题,邵敏夫提出观察车距可以参考临线的车厢个数和轨枕个数,并在实际工作中不断试验,跟组内人员共同提炼出了“1435安全调车作业法”,实现作业过程稳准连挂,用出色的业务技能保障旅客列车安全高效运行。

“十四五”以来,我国每年城镇新增就业稳定在1200万人以上。居民收入增长与经济增长基本同步,城乡收入相对差距进一步缩小。从返乡创业的新农人靠智慧耕耘沃土,到精益求精的技术工人凭本领赢得尊重,“劳有所得”不仅是收入的增长,更是价值的实现。

统筹:李杰、王健、李佳琳

编导:李宗胤

记者:郭杰文

包装:夏勇

新华社音视频部制作

编辑:张红艳